Manchetes Socioambientais

As notícias mais relevantes para você formar sua opinião sobre a pauta socioambiental

O trabalho do ISA no monitoramento de "pressões e ameaças" parte do entendimento de que "pressão" é um processo de degradação ambiental (desmatamento, roubo de madeireira, garimpos, incêndios florestais etc) que ocorre no interior de uma área legalmente protegida, como Terra Indígena, Território Quilombola e Unidade de Conservação, como Parques e Florestas Nacionais, levando a perdas de ativos e serviços socioambientais. Ou seja, "pressão" é um processo que pode levar à desestabilização legal e ambiental de determinada área protegida. Já "ameaça", por sua vez, é a existência de risco iminente de ocorrer alguma degradação ambiental no interior de uma área protegida.

Tomadas cumulativamente, as pressões e ameaças podem gerar impactos socioambientais negativos de magnitude e alcance suficientes para desencadear o colapso no funcionamento dos ecossistemas e dos modos de vida das populações locais - e impactos negativos nas cidades. Os povos indígenas e populações tradicionais, como comunidades quilombolas e ribeirinhas, são diretamente atingidos pelas pressões e ameaças por terem seus territórios invadidos, suas florestas desmatadas e seus rios desviados e contaminados.

Aqui no ISA, o trabalho de monitoramento das pressões e ameaças é feito por pesquisadores especializados em antropologia, direito socioambiental, modelagem de uso da terra e avaliação de políticas públicas. A equipe diretamente responsável pelo monitoramento de áreas protegidas do ISA atua na conexão entre pesquisadores, formuladores de políticas públicas e tomadores de decisão. As áreas de atuação desse time abrangem o desenvolvimento de pesquisas científicas e aplicações em sistemas de informação geográfica e ferramentas de monitoramento da situação jurídica, demográfica e projetos governamentais que impactam as áreas protegidas.

O monitoramento de áreas protegidas do ISA possui conhecimento acumulado no monitoramento de pressões e ameaças desde a década de 1980 como um dos primeiros programas da sociedade civil no Brasil a construir uma plataforma organizada de sistemas de informação socioambiental, antes mesmo que setores governamentais. Esse trabalho iniciou-se no antigo Centro Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi), em 1983, com o monitoramento de Terras Indígenas no Brasil. Em 1992, ainda no Cedi, foi iniciado o monitoramento das Unidades de Conservação na Amazônia e outras áreas públicas. Seu Sistema de Informação de Áreas Protegidas (SisArp) é um sistema Web com 15 módulos de dados por temas específicos, incluindo o módulo de pressões e ameaças. O SisArp alimenta sites institucionais que disponibilizam dados, mapas, imagens, vídeos, notícias, publicações e análises temáticas. Alguns sites estão listados abaixo, confira!

|

Imagem

|

Em formato de enciclopédia, é considerado a principal referência sobre o tema no país e no mundo |

|

Imagem

|

A mais completa fonte de informações sobre o tema no país |

|

Imagem

|

Versão especial da Enciclopédia PIB para a educação infantil; |

|

Imagem

|

o primeiro produto web de referência neste tema, lançado em junho de 2007 |

|

Imagem

|

painel de indicadores de consolidação territorial para as Terras Indígenas |

|

Imagem

|

painel de informações sobre o estado das florestas e alertas de pressões e ameaças que impactam as áreas protegidas. |

Articulação que reúne 27 organizações por todo país une forças a movimentos sociais e coletivos pela NÃO aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 2.159/2021

O Redário — uma articulação que reúne 27 redes e grupos coletores de sementes de todo o Brasil — une forças a movimentos sociais, coletivos e organizações que se posicionam contra o Projeto de Lei (PL) nº 2.159/2021.

Esse projeto, que cria a chamada Lei Geral do Licenciamento Ambiental, foi aprovado no Senado no dia 21 de maio de 2025 e encontra-se agora em análise na Câmara dos Deputados, podendo ser colocado em votação a qualquer momento.

Como articulação composta por povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assentados e agricultores familiares — comunidades sustentadas pelas florestas não apenas com sementes, mas também com saberes, alimentos, água e recursos vitais para sua existência física, cultural e espiritual — defendemos, como princípio, a conservação da biodiversidade, a restauração ecológica e a preservação dos modos de vida sustentáveis.

Apoiamos práticas ambientais e coletivas que respeitam a Terra e que promovem um futuro sustentável para todas as gerações, comprometendo-nos com a integridade dos ecossistemas e, por consequência, com a preservação das sementes nativas.

Segundo Nota Técnica do Instituto Socioambiental (ISA), publicada em 19 de maio de 2025, as alterações propostas pelo PL nº 2.159/2021 representam riscos socioambientais de proporções catastróficas. A nova legislação poderá deixar 175 áreas atualmente protegidas sem qualquer exigência de avaliação de impactos ambientais ou medidas preventivas, mitigatórias ou compensatórias.

Ainda conforme o ISA, apenas considerando obras previstas no PAC 2023, cerca de 18 milhões de hectares de Terras Indígenas (TIs), Territórios Quilombolas (TQs) e Unidades de Conservação (UCs) poderão ser excluídos de licenciamento ambiental.

O PL aprovado no Senado favorece o aumento das taxas de desmatamento e de degradação ambiental no país, sem falar que reforça uma esfera de insegurança e desrespeito aos povos e comunidades tradicionais, que tiveram excluído o seu direito à consulta prévia, livre e informada, como previsto na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Apenas mencionamos algumas das graves ameaças que o referido PL representa, sendo um golpe fatal à biodiversidade do Brasil, fazendo cair por terra todos os compromissos com as metas climáticas, de conservação da biodiversidade e de restauração assumidas no âmbito do Acordo de Paris, afastando o Brasil de uma liderança estratégica na agenda climática mundial.

Notícias e reportagens relacionadas

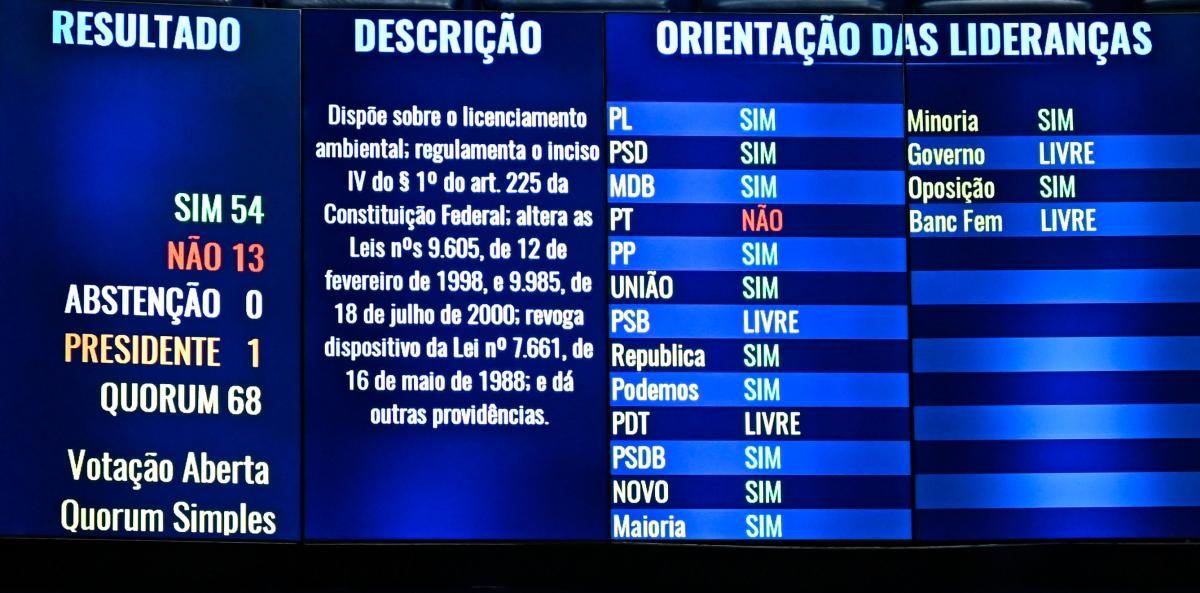

Foram 54 votos pela aprovação do PL 2.159 e apenas 13 contrários. Esse é o placar do extremismo ideológico que tratorou, ao mesmo tempo, a Constituição Federal, a ciência e acordos internacionais

*Artigo originalmente publicado na seção de Opinião do Correio Braziliense em 25/05.

Já pensou entrar num avião sem ter certeza de que o piloto está apto a conduzir a aeronave? Ou ir a um médico sem saber se o profissional está habilitado? É isso que as organizações ambientalistas brasileiras vêm questionando sobre os absurdos do Projeto de Lei (PL) 2.159, que altera as regras de licenciamento ambiental, aprovado pelo Senado na quarta-feira passada.

O processo do licenciamento tem o objetivo de avaliar os potenciais impactos de obras e projetos, de modo a minimizar ou compensar riscos à saúde pública e contaminação de rios, praias, solo. Trata-se de tornar intervenções menos danosas ao meio ambiente e a toda forma de vida.

É comum que quem planeja um empreendimento não incorpore aspectos ambientais, pois implicam custos de adequação. Assim, os riscos são subdimensionados, acarretando que analistas solicitem complementação de informações para definir medidas de mitigação e compensação. Isso leva tempo, causa atrasos na concessão das licenças e enche a boca dos que acreditam que, eliminando tais etapas, o desenvolvimento será próspero e imediato.

Respeitar o meio ambiente dentro de uma perspectiva sustentável é algo que muitos empreendedores querem manter só no discurso. Não surpreenderam, portanto, as manifestações de apoio de setores empresariais ao PL 2.159, apesar de ele representar danos sem precedentes para toda a coletividade.

O projeto amplia os casos de aplicação da Licença por Adesão e Compromisso (LAC), pela qual qualquer pessoa conseguirá a licença ambiental preenchendo um formulário na internet. A LAC torna-se a regra, e o licenciamento convencional, com análise prévia do órgão ambiental, a exceção.

A proposta estabelece também uma Licença Ambiental Especial (LAE), incluída de última hora no texto do Senado. A LAE prevê rito simplificado para "atividades ou empreendimentos estratégicos", a serem definidos por um Conselho de Governo, ainda que a iniciativa "seja utilizadora de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente". O quanto são estratégicas será estabelecido por decreto.

Ora, sabemos como funciona a cultura política quando as decisões são tomadas a portas fechadas. Estamos falando em bom português de um convite — com tapete vermelho e banda — para que a corrupção em dimensões inauditas permeie o licenciamento nas diversas instâncias de governo. Inverte-se a lógica e a ética de se estruturar um processo aberto, auditável e eficiente para todos os cidadãos brasileiros. Saem beneficiados a classe política e os empreendedores que possam pagar para "promover desenvolvimento".

A redação aprovada pelos senadores concede de antemão isenção de licenciamento para 13 atividades, como agricultura, pecuária, manutenção e melhoramento da infraestrutura em instalações preexistentes, sistemas e estações de tratamento de água e de esgoto sanitário. Ela garante poder quase ilimitado para estados e municípios criarem a própria lista de isenções de licenciamento — o que pode gerar confusão regulatória, insegurança jurídica e uma guerra de flexibilização para atrair investimentos.

Terras Indígenas e territórios quilombolas em regularização não serão considerados. Unidades de Conservação só serão avaliadas se o impacto for direto. No caso dos quilombos, mais de 96% das comunidades não serão sequer levadas em consideração, já que não foram tituladas. Cerca de 40% dos territórios indígenas poderão ser afetados.

Cabe lembrar que a preservação desses territórios é responsável pela chuva que abastece 80% da agricultura no Brasil e gera 58% de sua renda. O que os ruralistas estão fazendo é dar um tiro no próprio pé. No fim das contas, caberá ao consumidor pagar pelo aumento na inflação de alimentos, e ao país, pagar pela multiplicação da pobreza.

Se virar mesmo lei, o PL também vai isentar empreendimentos privados de cumprir as chamadas "condicionantes ambientais", empurrando as consequências para a população e os cofres públicos. Afinal, se não forem cumpridas condicionantes, obrigações de prevenção, redução e reparação de impactos socioambientais, o dono da obra não precisará dar satisfação a ninguém.

A forma como muitos senadores se manifestaram na sessão de quarta-feira diz muito sobre o que tem movido o debate sobre meio ambiente e clima no Congresso: a maioria chamou a proteção ao meio ambiente de atraso e a vinculou a pensamentos de esquerda. Foram 54 votos pela aprovação e apenas 13 contrários. Esse é o placar do extremismo ideológico que tratorou, ao mesmo tempo, a Constituição Federal, a ciência e acordos internacionais, entregando a conta para mim, você, seus filhos e o mundo.

É isso que queremos em pleno ano de COP30, quando negociadores se reunirão no Brasil para refazer seus compromissos ambientais e tentar conter os desastres climáticos? Precisamos chamar os adultos de volta para a sala ou pagaremos essa conta com nossa saúde e nossas vidas.

Notícias e reportagens relacionadas

Indígenas se encontraram com representantes de instituições para definir gestão de recursos extraordinários do Governo Federal

Lideranças da Terra Indígena Yanomami estiveram reunidas, entre 16 e 18 de maio, com representantes de instituições que atuam em projetos de Educação, Direitos Humanos, Saúde da Mulher e Soberania Alimentar. O diálogo foi centrado em recursos extraordinários — verba extra após a crise emergencial — que o Governo Federal destinou para o maior território indígena do Brasil.

Os indígenas foram informados sobre como os recursos foram destinados e puderam tirar dúvidas sobre a execução diretamente com representantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Colégio Aplicação (CAP/UFRR), Universidade Estadual de Roraima (UERR), Instituto Federal de Roraima (IFRR) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

“Nos questionamos: será que o governo sabe trabalhar com o povo Yanomami? Conhece nossas aldeias, onde a gente mora? Então, tomamos a iniciativa de fiscalizar esse crédito extraordinário do governo federal, tirar nossas dúvidas para acompanhar as ações com as instituições. Afinal, esse dinheiro não está com as associações, mas com as organizações do governo”, pontuou Dário Kopenawa, vice-presidente da Hutukara Associação Yanomami (HAY), durante a reunião.

Além da HAY, a mais representativa associação da Terra Indígena Yanomami, participaram do diálogo Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes (AYRCA), Associação de Mulheres Yanomami Kumirayoma (AMYK), Uhiri Associação Yanomami (URIHI), Associação Wanasseduume Ye’kwana (SEDUUME), Associação Sanöma Ypassali, Associação Parawami Yanomami, Texoli Associação Ninam e Associação Kurikama Yanomami.

O Instituto Socioambiental (ISA) organizou o encontro e mediou a conversa entre associações e instituições executoras dos projetos. (Entenda os projetos abaixo)

“Apesar de existir, dentro da política oficial, espaços como o Fórum de Lideranças, este espaço não é suficiente para gerar o entendimento entre as duas partes. A atividade que fizemos tem o objetivo de aproximar as instituições que receberam os recursos para executar as ações das associações que têm o papel de fiscalizar o uso dos recursos e a qualidade das ações desenvolvidas nas comunidades. Outro objetivo é assessorar no entendimento das propostas, já que muitos projetos foram elaborados no contexto de emergência”, explicou Lídia Montanha, coordenadora adjunta do ISA em Roraima.

A emergência à qual Montanha se refere foi instaurada pelo Governo Federal em janeiro de 2023, 20 dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomar posse. Lula viajou em caráter de urgência a Roraima e em Boa Vista visitou a Casa de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kwana (Casai-YY). Em seguida, o governo iniciou uma megaoperação com envio de cestas básicas, reestruturação da saúde no território e retirada de garimpeiros ilegais.

“Pedimos esta reunião para termos explicações do que são os créditos extraordinários, quem recebeu e como está sendo gasto. Já havíamos sido apresentados aos projetos, agora estão nos apresentando os recursos destinados à Terra Indígena Yanomami. Com estas informações podemos dialogar melhor com o governo e depois vamos explicar para quem está nas comunidades o que está acontecendo”, disse Julio Ye’kwana, presidente da Seduume, ao ISA.

Projetos da UFMG

O programa de Direitos Humanos, Educação e Saúde na Terra Indígena Yanomami surgiu após uma fala do xamã Davi Kopenawa em 2022. Ele esteve na UFMG para abrir as comemorações dos 95 anos da universidade.

“Davi solicitou que houvesse um empenho da UFMG junto aos Yanomami para retomar os projetos relacionados à Educação. Em 2023, tivemos uma grande reunião entre os professores Yanomami de Roraima e do Amazonas e tivemos uma grande proposta de retomada da Educação”, disse Ana Maria Gomes, professora titular da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora do programa de Direitos Humanos, Educação e Saúde na Terra Indígena Yanomami.

A UFMG entendeu que o projeto de Direitos Humanos deveria ser voltado às associações Yanomami e desenvolveu uma formação em Direitos Humanos para dois grupos: os novos diretores e lideranças mulheres indicados pelas associações da Terra Indígena Yanomami. Além deste projeto, a UFMG também é responsável pelo desenvolvimento de outros três.

"Saberes Indígenas na Escola” tem como foco a formação de professores indígenas e profissionais do magistério. Também realizado em parceria com o campus Boa Vista do IFRR, esse projeto concentra-se especificamente na valorização e no fortalecimento da prática pedagógica indígena.

Outra iniciativa envolve a construção de espaços comunitários multifuncionais, pensados para atender às demandas das comunidades Yanomami, podendo ser utilizados como escolas. Desenvolvido em diálogo direto com as comunidades e em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) — responsável pela autorização para construções em Terras Indígenas —, o projeto prevê a edificação de 10 unidades escolares e um centro de formação, distribuídos por diferentes regiões da Terra Yanomami. As duas primeiras estruturas serão destinadas às comunidades Kolulu (na região de Auaris) e Maloca Papiu, atendendo os povos Sanöma e Yanomami.

Por fim, o quarto projeto da UFMG é a criação de uma Rede de Cuidados em Saúde da Mulher, concebida a partir das demandas apresentadas pelas mulheres Yanomami ao longo de 15 anos de mobilização. Essas demandas emergiram tanto no XI Encontro de Mulheres Yanomami quanto nas oficinas de Direitos Humanos voltadas às lideranças femininas. A rede busca fortalecer políticas de atenção integral à saúde das mulheres, respeitando seus saberes e especificidades culturais.

Projetos da UFRR

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) desenvolve ações na Terra Indígena Yanomami por meio de quatro Termos de Execução Descentralizada (TEDs). Os projetos são direcionados especialmente à região de Awaris, onde vivem os povos Ye’kwana e Sanöma.

Um dos projetos tem como foco principal a promoção da soberania alimentar, em resposta à grave crise humanitária e alimentar enfrentada pelos povos da Terra Indígena Yanomami. Na área da educação, está em fase de elaboração o Projeto Político Pedagógico (PPP) do ensino médio voltado para os Ye’kwana, com uma escola regular que atende crianças e adolescentes da região.

Já os Sanöma participam de um programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), voltado ao ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. A iniciativa é ofertada pelo Colégio de Aplicação da UFRR e conta com nove módulos, cada um com 150 horas de aulas presenciais e outras 150 horas de atividades desenvolvidas nas comunidades. Até o momento, cinco módulos já foram concluídos.

“Para se encaixar é preciso ter no mínimo 16 anos. Nós atendemos 70 estudantes e para escolher quem passaria pela EJA, escutamos as comunidades, tivemos uma reunião com as lideranças”, explicou Adriana Gomes Santos, professora do CAP/UFRR.

Projeto do IFRR - Campus Boa Vista

O IFRR atua no Ação Saberes Indígenas na Escola, que é um projeto nacional para professores indígenas, desde 2014 com os povos Wai Wai, Macuxi, Ingaricó, Wapichana e Taurepang. Com o apoio extraordinário, serão ampliadas as ações para atender os Ninam, subgrupo dos Yanomami.

“Foi uma necessidade das associações, que procuraram o IFRR. Fizemos a proposta e organizamos para atender aos professores Ninam”, explicou Marilene Alves Fernandes, professora do IFRR e coordenadora do programa Ação Saberes Indígenas na Escola.

O curso tem a duração de 180 horas para os professores que atuam diretamente nas escolas e 200 horas para os orientadores de estudos - os profissionais que atuam na formação dos professores. Todos que passam pela formação são escolhidos pelas comunidades para receberem treinamentos.

Projetos do IFRR - Campus Amajari

O campus Amajari também atua com projetos voltados à soberania alimentar e apoia atividades de ensino, pesquisa e extensão na Terra Indígena Yanomami sobre piscicultura e pesca artesanal nas regiões de Auaris (Ye’kwana e Sanöma), Alto e Baixo Mucajaí nas comunidades Sikamabiú e Lasasi e na região Ajarani.

Marcelo Pontes, responsável pelo projeto, explicou que serão implementados dois modelos de piscicultura: construção de tanques para a produção de peixes e adaptação in loco. Para o primeiro modelo, o IFRR possui capacidade técnica para a execução. Já no segundo, é necessário contratar serviços de terceiros, uma vez que a instituição não conta com equipe especializada para o desenvolvimento..

O projeto conta com diagnóstico de avaliação e plano de manejo, assessoria técnica de pesca artesanal via workshops e oficinas, bem como cursos de formação com certificação.

Além disso, o campus Amajari também possui um projeto voltado à realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão na Terra Indígena Yanomami na área de recursos naturais e produção alimentícia nas regiões de Ajarani, Alto e Baixo Mucajaí e Missão Catrimani.

Leidiane Lima, responsável pelo projeto, explicou que as ações contam com a parceria da Embrapa Bahia no âmbito do fortalecimento dos produtos agrícolas para segurança alimentar. A iniciativa envolve o apoio técnico e de infraestrutura para a produção e distribuição de matrizes de banana, abacaxi e mandioca aos Yanomami de Roraima e Amazonas.

As ações visam abrir novos roçados, fortalecer os já existentes, fomentar a produção de mandioca e frutas, oferecer assistência técnica, promover a recuperação e o manejo sustentável das áreas produtivas, além de incentivar a conservação e o processamento de alimentos. Também está prevista a formação em recursos naturais, com destaque para a certificação no Curso de Agricultor Agroflorestal, com carga horária de 200 horas.

Projetos da Embrapa

A Embrapa em Roraima desenvolve dois projetos principais voltados à Terra Indígena Yanomami: a instalação de Bancos de Sementes Tradicionais (BST) e a implantação de culturas em sistemas agroflorestais, ambos com o objetivo de fortalecer a soberania e a segurança alimentar dos povos indígenas. Além disso, atua no desenvolvimento, adaptação e transferência de tecnologias para a aquicultura e a pesca, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a autonomia alimentar das comunidades

Sandro Loris, responsável pelo projeto de pesquisa em aquicultura, indicou que o projeto deverá ser desenvolvido nas regiões de Auaris (comunidade Olomae), Alto e Baixo Mucajaí, Apiaú e Ajarani. O projeto já está em andamento e possui flexibilidade para ser implementado em outras regiões, conforme o desejo dos Yanomami e Ye’kwana.

Notícias e reportagens relacionadas

Projeto em tramitação no Senado pode deixar mais de 3 mil áreas protegidas vulneráveis, acelerar o desmatamento e empurrar o país para o colapso climático

O Instituto Socioambiental (ISA) publicou nesta segunda-fera (19/05) uma Nota Técnica sobre os impactos catastróficos do Projeto de Lei nº 2.159/2021, que tramita no Senado e propõe a criação de uma nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto representa uma ameaça direta à integridade de mais de 3 mil áreas protegidas, incluindo Terras Indígenas (TIs), Territórios Quilombolas (TQs) e Unidades de Conservação (UCs). Se aprovado, o projeto pode causar um dos maiores retrocessos ambientais da história recente do Brasil.

De acordo com o documento, o PL “apaga” da legislação, para efeitos de licenciamento, 259 Terras Indígenas — ou quase um terço de todas as TIs existentes — e mais de 1,5 mil territórios quilombolas (cerca de 80% dessas áreas) completamente vulneráveis à ação de empreendimentos que, até então, precisavam respeitar regras ambientais mínimas. "Esses territórios, para efeitos do licenciamento, simplesmente deixarão de existir", alerta a Nota Técnica — uma violação direta dos direitos constitucionais dos povos tradicionais.

O projeto também encurta drasticamente o raio de avaliação de impactos ambientais, para efeito do licenciamento de obras e empreendimentos, permitindo que efeitos indiretos, como o desmatamento, a degradação de bacias hidrográficas, a fragmentação de habitats e o deslocamento de comunidades inteiras, sejam ignorados. Além disso, o texto elimina a exigência de consulta e autorização de órgãos ambientais responsáveis por Unidades de Conservação, desmontando um sistema que levou décadas para ser construído.

"Mexer no licenciamento ambiental é mexer em toda a base de sustentação ecológica do país", alerta Antonio Oviedo, um dos pesquisadores do ISA responsáveis pelo estudo. “Ao enfraquecer esse instrumento, o Brasil estará pavimentando o caminho para mais desastres socioambientais, perda de vidas, e o agravamento da crise climática.”

Um estudo de caso presente na Nota Técnica evidencia o tamanho do risco: considerando um conjunto de 75 obras previstas no PAC 2023 para a Amazônia Legal, 277 áreas protegidas seriam impactadas sob as regras atuais. Com o PL em vigor, esse número despenca para apenas 102, desprotegendo cerca de 18 milhões de hectares de floresta — o equivalente ao território do Paraná — e abrindo espaço para um ciclo de destruição irreversível.

O projeto também afrouxa ou elimina completamente as condicionantes ambientais, que obrigam empreendedores a adotar medidas de prevenção, mitigação e compensação. Especialistas alertam que essa brecha estimula o avanço do desmatamento ilegal, grilagem e violência no campo, ao mesmo tempo em que enfraquece os mecanismos de fiscalização.

Para além dos danos ambientais e sociais, o PL também sabota a segurança jurídica e financeira dos próprios empreendimentos. Ao excluir territórios ainda em processo de regularização do licenciamento, os impactos continuarão a acontecer — sem previsão legal de medidas compensatórias —, o que deve aumentar a judicialização e gerar custos inesperados bilionários a longo prazo.

A conclusão da Nota Técnica é clara: o projeto de lei representa um colapso anunciado. Se aprovado, o Brasil não apenas perderá milhões de hectares de floresta nativa, mas também comprometerá sua credibilidade internacional, violará direitos fundamentais e destruirá qualquer possibilidade de atingir as metas climáticas que assumiu diante do mundo.

Notícias e reportagens relacionadas

Com o fim da presunção de “boa-fé” na compra de ouro e mais controle sobre a cadeia produtiva, atividade garimpeira dá sinais de retração

* Artigo originalmente publicado no jornal Valor Econômico

Há poucas semanas, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu extinguir de vez a famigerada “regra da boa-fé” na comercialização de ouro de garimpos, regramento que, na prática, isentava as empresas compradoras de ouro de qualquer responsabilidade sobre a origem do produto que estavam adquirindo. Isto é, manchado de sangue ou não, bastava a palavra do vendedor sobre a suposta localização da extração para, automaticamente, inserir o ouro no mercado formal.

Os efeitos da inconstitucionalidade da regra da boa-fé, porém, já vêm sendo sentidos desde agosto de 2023, quando passou a valer a decisão do ministro Gilmar Mendes que suspendeu a validade do parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 12.844/2013. Um levantamento da colaboração internacional Opacidade Dourada indicou queda de 73%na produção declarada de ouro no Brasil, entre maio de 2023 e maio de 2024.

Além do fim da “presunção da boa-fé”, outros avanços regulatórios também foram fundamentais para impulsionar a queda. Entre elas, a adoção da nota fiscal eletrônica para registros de operações pelas Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) e o aumento das exigências por parte do Banco Central em relação aos relatórios financeiros das mesmas.

Mas diante dos dados que indicam a redução da produção de ouro declarada, restava saber ainda se este recuo também poderia ser verificado em outros indicadores, como, por exemplo, no desmatamento associado ao garimpo. Pois uma das hipóteses consideradas era a de que a produção pudesse ter continuado a todo vapor (de mercúrio) e o que estivesse decrescendo fosse apenas a quantidade de ouro de garimpo circulando pelas vias legais.

Recentemente, a plataforma Amazon Mining Watch lançou novos dados sobre a situação do garimpo na Amazônia. O projeto utiliza aprendizado de máquina - quando um sistema “aprende” a reconhecer padrões a partir de exemplos - para identificar automaticamente as áreas impactadas e, por isso, consegue apresentar um quadro amplo do fenômeno, em escala regional, algo difícil de encontrar em outras iniciativas.

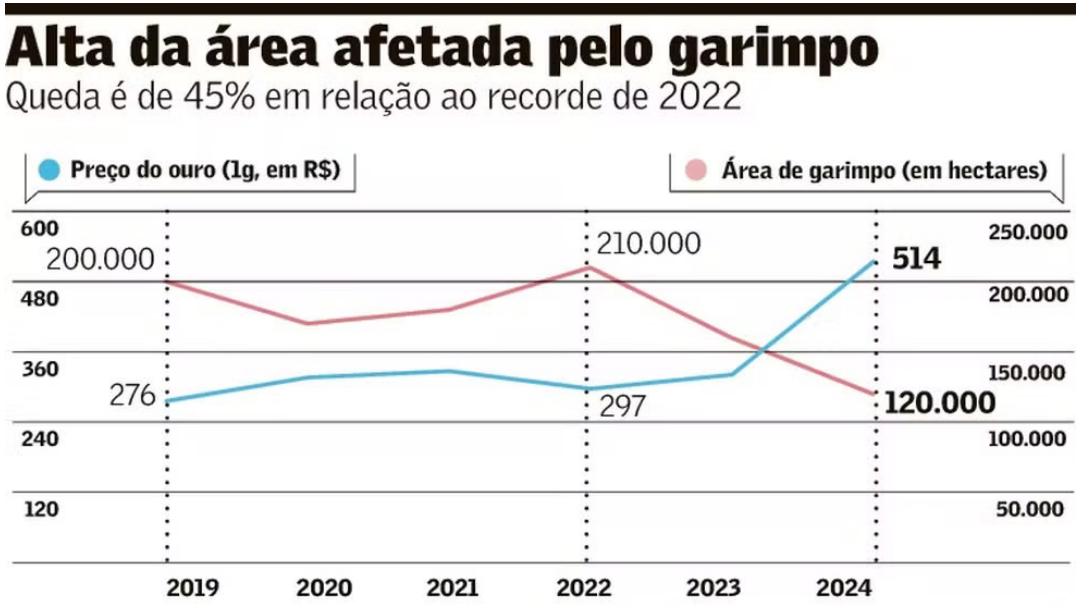

De acordo com o AMW, em 2024, a área total afetada pelo garimpo atingiu um acumulado de 2,02 milhões de hectares, o que inclui áreas novas e áreas identificadas nos anos anteriores, mas com algum grau de regeneração. O incremento anual de 2024, contudo, foi de 111.603 hectares, o que significa uma redução de 35% em relação ao ano anterior (2023) e de 45% em comparação com o ano recorde, em 2022.

Ainda de acordo com o AMW, essa redução foi bastante influenciada pela queda nas taxas brasileiras, que representam quase 50% do total impactado, mas não só. A desaceleração, por sua vez, foi ainda mais expressiva nos garimpos localizados em áreas protegidas. Nos três territórios indígenas mais impactados pelo garimpo - TI Kayapó, TI Yanomami e TI Munduruku - houve uma queda significativa no aumento de novas áreas para a exploração mineral. Em 2024, a Terra Indígena Yanomami registrou o menor nível de atividade desde 2018 (ano base da plataforma).

Num tema como este, em que as notícias costumam ser sempre desalentadoras, os dados do AMW parecem trazer algum ânimo e isso é algo que merece ser compartilhado com todos que de alguma maneira se preocupam com o futuro da Amazônia e de seus povos.

Sem dúvidas, a retomada da fiscalização ambiental no Brasil é um ponto que também merece destaque e os devidos créditos, além das reformas administrativas na cadeia do ouro. O esforço dos órgãos de comando e controle, como mostram os números, não têm sido em vão. Ademais, algumas inovações nas estruturas de combate ao crime, como a centralização das ações de fiscalização - visando o estrangulamento logístico do garimpo ilegal -, é algo que deve ser notado, pensando nas lições aprendidas que os últimos dois anos têm gerado no enfrentamento do problema.

O trabalho de articulação promovido pela casa de governo para enfrentar o garimpo na TI Yanomami, por exemplo, traz diversos elementos importantes para a reflexão sobre o combate de crimes ambientais na Amazônia. Boa parte das operações concentra-se no entorno do território, envolvendo as agências reguladoras na fiscalização de aeródromos clandestinos, postos de combustível e demais estruturas de apoio logístico. Ao mesmo tempo, a colaboração com as organizações indígenas para a produção de inteligência territorial no monitoramento da situação é fundamental para garantir uma resposta rápida diante de novos focos.

O garimpo ilegal, porém, é uma atividade bastante resiliente e possivelmente está buscando novas formas para seguir atuando. O momento, portanto, é de manter a pressão e não aliviar. Muitos outros ajustes ainda precisam ser feitos na legislação e nas normas infralegais para seguir aprimorando a transparência da cadeia do ouro, especialmente na Agência Nacional de Mineração (ANM), órgãos especialmente frágil e leniente no controle da exploração garimpeira.

É preciso seguir vigilante também para entender o que está de fato acontecendo no contexto regional, pois com o caos econômico gerado pela guerra de tarifas de Donald Trump, a tendência é de que o preço do ouro exploda nos próximos anos, e que isso promova uma nova onda de reterritorialização do garimpo, algo que só aparecerá nos dados dos satélites anos depois.

Notícias e reportagens relacionadas

À espera da demarcação, comunidade guarani mbya na TI Kuaray Haxa enfrenta oposição de ambientalistas a acordo de gestão com Reserva Biológica Bom Jesus

No litoral do Paraná, famílias indígenas do povo Guarani Mbya estão tendo seu território e modo de vida tradicional ameaçados por setores contrários à gestão compartilhada de áreas de sobreposição entre Terras Indígenas e Unidades de Conservação.

Quem denuncia a situação são as lideranças da comunidade Terra Indígena Kuaray Haxa, uma terra em processo de demarcação pela Funai que é sobreposta pela Reserva Biológica Bom Jesus, uma área de quase 35 mil hectares entre os municípios de Antonina, Guaraqueçaba e Paranaguá (PR).

“A Rebio Bom Jesus foi criada em cima de nosso território tradicional sem que fôssemos consultados. Passamos então a ser perseguidos pelos gestores do parque, tratados como invasores em nossa própria terra. Tratados como ameaças à Mata Atlântica na qual nossos parentes sempre viveram e a qual temos como missão defender”, afirmam os Guarani em uma carta divulgada nesta quinta-feira (17/4).

No último dia 20 de fevereiro, a comunidade guarani e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) comemorou a assinatura de um Termo de Compromisso que regulariza a presença tradicional de famílias indígenas na área sobreposta à Unidade de Conservação – após mais de 10 anos de disputas judiciais.

Reconhecidas como guardiãs da Mata Atlântica, as comunidades guarani investiram no diálogo com o corpo técnico do órgão ambiental para construir soluções de gestão compartilhada para a área, buscando compatibilizar os direitos territoriais e culturais de seu povo com a conservação da biodiversidade em um dos biomas mais ameaçados do mundo.

Após a assinatura do termo, no entanto, um setor de organizações ambientalistas da sociedade civil passou a questionar o acordo, sugerindo que o modo de vida guarani colocaria em risco a biodiversidade na Rebio Bom Jesus, por conta da caça de animais silvestres e que os indígenas não seriam historicamente originários desta região, tendo sido supostamente “alocados” na área.

As manifestações contra o acordo evocam a tese anti-indígena do “marco temporal”, ignorando a tradicionalidade da ocupação guarani nessa região de Mata Atlântica. Segundo uma nota técnica juntada ao processo pela Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), a comunidade de Kuaray Haxa habita tradicionalmente o local antes mesmo da criação da Rebio Bom Jesus, instituída em 2012.

Os opositores do acordo ignoram também os debates históricos sobre as formas mais adequadas de garantir a preservação ambiental entre comunidades indígenas e órgãos ambientais em áreas de sobreposição entre Unidades de Conservação e Terras Indígenas – além de estudos recentes que documentam as contribuições dos Guarani para a conservação da biodiversidade e para mitigar a caça ilegal na área, indicada em documentos do próprio ICMBio.

Vera Yapuá Rodrigo Mariano, assessor jurídico da CGY, organização representativa do povo Guarani, lembra que a legislação brasileira reconhece a compatibilidade entre a proteção do meio ambiente e os direitos dos povos indígenas a seus territórios, garantindo o exercício das atividades tradicionais. “Além das comprovações científicas de que os povos indígenas protegem as florestas, temos uma garantia que partiu do Supremo Tribunal Federal (STF), quando da definição das teses do tema 1031, caso de repercussão geral RE 1017365”, destaca o assessor, que atua na defesa da comunidade.

O posicionamento das organizações preservacionistas também é criticado pelo Fórum de Povos e Comunidades Tradicionais de Guaraqueçaba (PR), que congrega comunidades caiçaras, quilombolas e indígenas da região. Em abril, o fórum lançou uma Carta em defesa da ocupação tradicional da TI Kuaray Haxa, que angariou apoio de diversas associações comunitárias e socioambientais, entre as quais Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Centro de Trabalho Indigenista (CTI), Instituto Socioambiental (ISA) e Terra de Direitos.

Sobre o Termo de Compromisso

Nesse acordo entre a comunidade indígena e o órgão ambiental, duas zonas de uso foram estabelecidas para os Guarani:

- Zona de uso intensivo (19 hectares, dos 34.179,74 hectares totais da Reserva): destinada para construção de moradias e infraestrutura à comunidade, como roças e criação de animais domésticos.

- Zona de uso disperso (6.698 hectares, dos 34.179,74 hectares totais da Reserva): destinada para uso que respeite o modo de vida tradicional (nhandereko) em conformidade com as regras do Termo de Compromisso.

O ICMBio – que construiu o Termo de Compromisso com o envolvimento do Ministério Público Federal e da Funai – ressalta que desde a ocupação indígena não há indícios de impacto ambiental significativo na fauna e que as regras para a caça, assinadas no acordo, são respeitadas. Confira a íntegra do documento.

O Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade – Programa Monitora, será um dos responsáveis por esse tipo de acompanhamento, ainda que o termo assinado conceda segurança jurídica para as partes, auxiliando na gestão da Unidade de Conservação e no monitoramento ambiental que estabelece limites ao uso dos recursos naturais.

Mais informações: comissao@yvyrupa.org.br

Leia também

Termo de Compromisso entre a comunidade na TI Kuaray Haxa e o ICMBio

Ojejapo Tekoarã – Etnomapeamento da tekoa Kuaray Haxa, litoral do Paraná

Reserva Biológica Bom Jesus: perguntas e respostas sobre Termo de Compromisso entre ICMBio e Comunidade indígena Guarani

Notícias e reportagens relacionadas

Narrado pelos próprios indígenas, filme mostra impactos da monocultura no território Wawi, do povo Kisêdjê, no estado do Mato Grosso

O filme Sukande Kasáká | Terra Doente, ganhou os prêmios de Melhor Documentário da Competição Brasileira Curtas-Metragens e também o Prêmio Mistika de Melhor Documentário da Competição Brasileira de Curtas-Metragens durante o Festival É Tudo Verdade, que ocorreu de 3 a 13 de abril em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Como próximos passos, ele entrará na lista de trabalhos que serão avaliados para indicação ao Oscar, tradicional premiação que recentemente reconheceu o longa-metragem Ainda estou aqui como Melhor Filme Internacional, e espera-se que ele tenha espaço para exibição durante a COP30, em Belém.

Assista ao vídeo:

A narrativa acompanha Kamikia e Lewayki Khisêtjê, o primeiro também diretor da obra, que testemunham a degradação de sua terra ancestral e as consequências silenciosas da pulverização de veneno que afetam a floresta e os rios, sustento de seu povo. Enquanto os sinais de contaminação tornam-se cada vez mais evidentes — desde mudanças no ecossistema até doenças misteriosas que afetam crianças e idosos —, a comunidade é forçada a tomar a decisão de abandonar sua maior aldeia, Ngojhwere, e buscar um novo lugar onde possam viver com segurança.

O veneno dos agrotóxicos dissolve fronteiras entre fazendas e a Terra Indígena, expondo uma interconexão brutal entre os Kisêdjê e um modelo de produção que avança sem olhar para trás, tornando a terra lentamente inabitável sem a necessidade de armas ou cercas - apenas pelo envenenamento progressivo de tudo o que dá vida. A pesquisa científica solicitada pelos próprios Khisêtjê comprova aquilo que já sentiam em seus corpos: 28 tipos de agrotóxicos foram detectados em suas águas, na caça, na pesca e até na chuva, elementos fundamentais para sua subsistência.

Ao longo da narrativa, a voz dos mais velhos se mistura à preocupação dos jovens, que questionam o futuro da água, dos alimentos e dos animais. Kamikia Khisêtjê, cineasta e documentarista indígena, utiliza as imagens para registrar a destruição ao redor e a luta do seu povo, expondo o avanço das plantações de soja sobre a floresta e a chegada constante dos aviões pulverizadores que despejam veneno nas bordas da floresta. A câmera também se torna uma ferramenta de resistência.

Composto por imagens captadas ao longo de 12 anos, o filme constrói um retrato íntimo da luta Khisêtjê, revelando as transformações do território e os impactos acumulados da contaminação ao longo do tempo. Sukande Kasáká | Terra Doente não é apenas um relato sobre contaminação ambiental, mas sobre a tentativa de apagamento de uma cultura e a resiliência de um povo que, apesar de tudo, se reorganiza e resiste.

Notícias e reportagens relacionadas

Documento elabora estratégia para barrar a destruição em Terras Indígenas pressionadas por madeireiros e grileiros

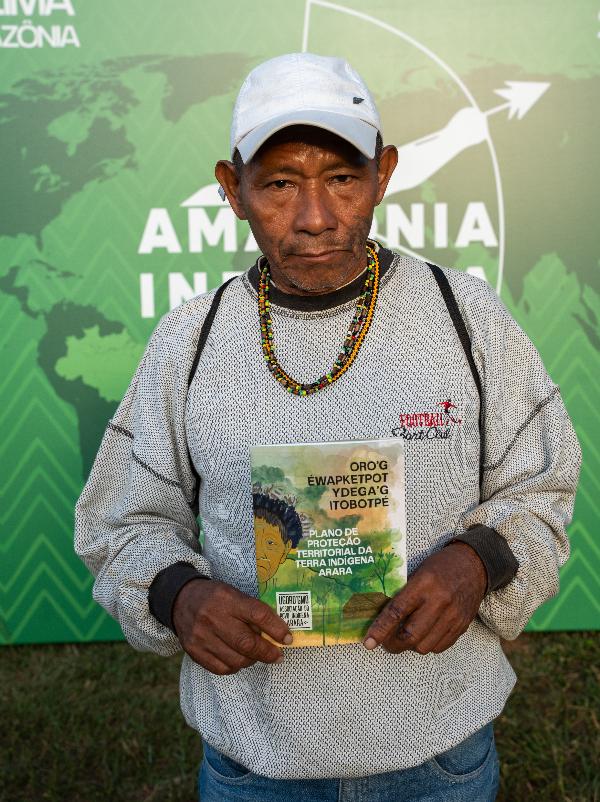

Lideranças indígenas Arara, da Terra Indígena Arara, situada na região de Altamira (PA) entre o Rio Iriri e a rodovia Transamazônica, lançaram nesta segunda-feira (07/04) no Acampamento Terra Livre (ATL) 2025, o Plano de Proteção Territorial da TI Arara.

O documento propõe o alinhamento das ações de proteção territorial entre os órgãos fiscalizadores e as realizadas pelo próprio povo indígena para reprimir e controlar, de fato, as atividades criminosas que ocorrem na região.

O Plano de Proteção Territorial foi elaborado em resposta às sucessivas invasões sofridas pela Terra Indígena nos últimos anos, sobretudo para a extração ilegal de madeira, além da pecuária e pesca ilegais. “Os madeireiros têm invadido o território Arara em busca de madeira de alto valor comercial, como o ipê, abrindo ramais por dentro da floresta nas zonas mais isoladas”, afirma o plano.

No ano passado, foi realizada a primeira assembleia na Aldeia Tagagem para a proteção territorial da TI Arara com representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Socioambiental (ISA), Unyleya Socioambiental e o Plano de Proteção Territorial e Ambiental das Terras Indígenas do Médio Xingu (PPTMX) – condicionante estabelecida na licença prévia da Usina Hidrelétrica de Belo Monte - com o objetivo de elaborar um mapa detalhado com as ameaças que ocorrem na TI.

Baixe o Plano de Proteção Territorial

O resultado foi o detalhamento das estratégias de proteção territorial para enfrentar os desafios e as ameaças no território e as atividades que cada parceiro governamental e não governamental deverá executar. As atribuições estão especificadas no documento e as ações estão classificadas como Informação, Prevenção e Controle com as responsabilidades de cada parceiro apontadas.

Por exemplo, cabem aos órgãos públicos como a Funai e o Ibama, o papel de mediação de conflito e sensibilização, além da fiscalização na área de proteção da Terra Indígena.

“O território é muito impactado pela BR-230 (rodovia Transamazônica) e construímos este documento para fazermos a vigilância e proteção da nossa casa, mas precisamos de apoios para as expedições, pois não temos recursos para isto”, afirmou o Cacique Motijibi Arara, durante a Roda de Conversa "Mapeando a Resistência: Estratégias Indígenas de Monitoramento Territorial" no ATL.

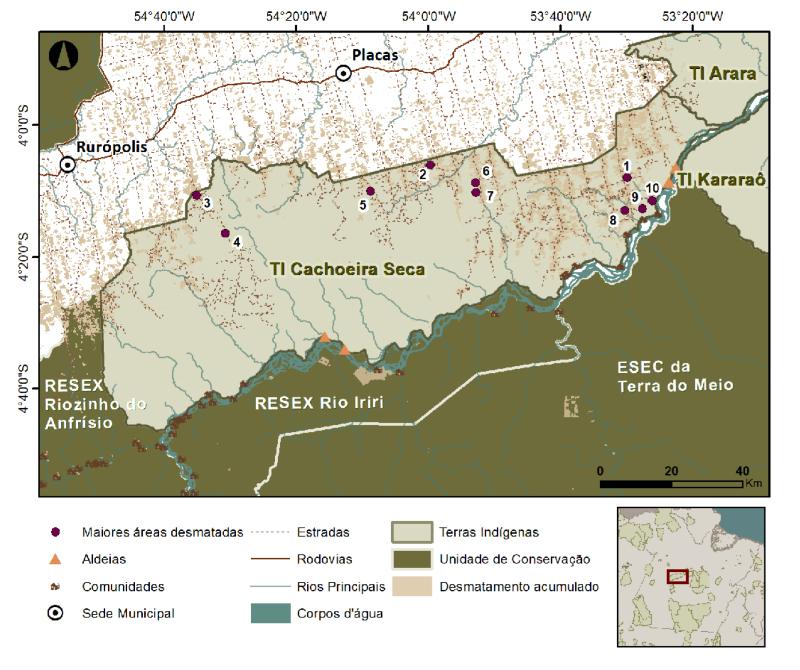

Desintrusão da TI Cachoeira Seca é prioridade

Um grupo de indígenas Arara das Terras Indígenas Arara e Cachoeira Seca esteve na manhã desta segunda-feira (07/04) com representantes da Funai e do Ministério dos Povos Indígenas (MPI).

O povo Arara vive em duas TIs diferentes: os indígenas que vivem na TI Arara foram contatados entre 1981 e 1993, e os que vivem na Cachoeira Seca, situada entre os Rios Iriri e Xingu, foram contatados somente em 1987, por isto são conhecidos como povos de recente contato.

Na reunião, as lideranças distribuíram o Plano de Proteção Territorial da TI Arara e cobraram providências em relação à desintrusão da TI Cachoeira Seca, que vem sofrendo com o desmatamento acelerado nos últimos anos por causa de invasores não indígenas.

A diretora de Proteção Territorial (DPT) da Funai, Janete Carvalho, se reuniu com os indígenas e explicou que o processo deverá ocorrer ainda este ano.

“A TI foi homologada em 2016 e precisamos terminar o processo de regularização fundiária, que é a indenização dos ocupantes não indígenas de boa-fé por causa das benfeitorias realizadas”, explicou.

“Neste momento, estamos desenvolvendo o plano de ação conjunto para iniciarmos o procedimento fundiário ainda esse ano”, afirmou a diretora.

Uma liderança das mulheres da TI Cachoeira Seca que não quis se identificar afirmou que o processo de desintrusão precisa acontecer logo, pois os indígenas se sentem inseguros na própria casa.

“Nós precisamos agilizar este processo, pois precisamos do nosso território livre dos invasores. Não nos sentimos seguras com os nossos filhos no nosso território. Estamos cansadas de esperar”, desabafou.

No MPI, o grupo foi recebido por representantes da Secretaria de Direitos Ambientais e Territoriais Indígenas e do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Indígenas.

A pauta da reunião foi a mesma: solicitação de apoio para o monitoramento do Plano de Proteção Territorial da TI Arara e aceleração da desintrusão da TI Cachoeira Seca.

O Cacique Akito Arara, que falou na língua arara – da família linguística Karib – reforçou a urgência da desintrusão por causa do aumento no desmatamento.

Os Arara saíram da reunião com o comprometimento do MPI de cobrar da Norte Energia — concessionária da UHE Belo Monte — a entrega dos postos de fiscalização na TI; a solução no reassentamento dos povos tradicionais que ocupam a TI e ações que impeçam a continuidade de divulgação de fake news sobre a regularização fundiária na região.

Sobre a TI Cachoeira Seca

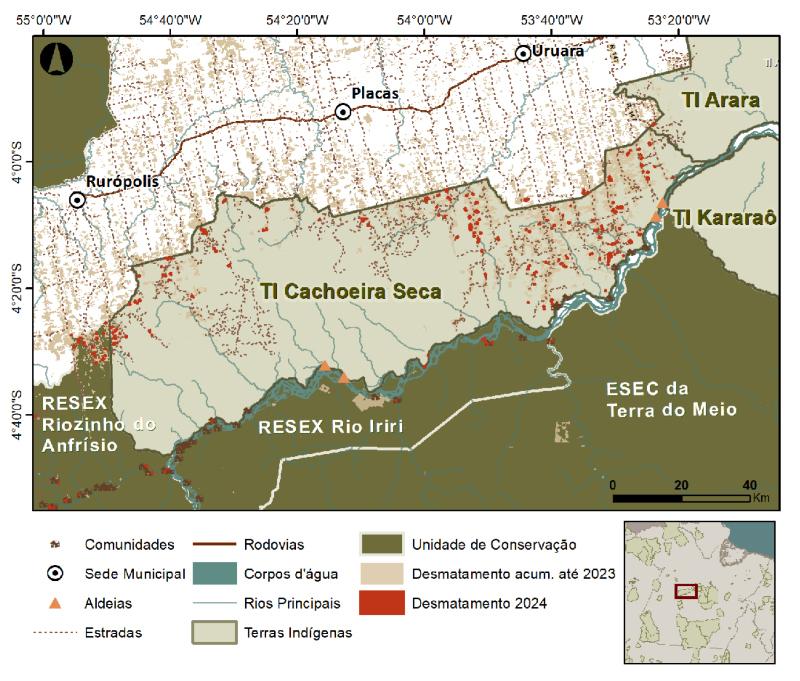

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a TI Cachoeira Seca foi uma das mais desmatadas no Brasil nos últimos seis anos.

O Ministério Público Federal já recebeu dezenas de denúncias sobre invasões, roubo de madeira, pecuária e grilagem. Apesar da homologação e demarcação da Cachoeira Seca em 2016, que beneficiou o povo Arara com a posse permanente e usufruto exclusivo da região, o governo ainda não promoveu a retirada dos não indígenas do local.

Em outubro do ano passado, a Rede Xingu + fez uma denúncia aos seguintes órgãos: Ministério Público Federal, IBAMA, Polícia Federal, Funai, ICMBio e Ministério da Justiça sobre o avanço do desmatamento e exploração de madeira ilegal na Terra Indígena Cachoeira Seca, nos municípios de Altamira, Placas e Uruará, todos no estado do Pará.

A Rede Xingu + monitora o desmatamento e demais impactos ambientais em toda a Bacia do Xingu através do SIRAD X, que é o Sistema Remoto de Alerta de Desmatamento na Bacia do Xingu, e também através dos parceiros que realizam a vigilância territorial. Segundo o monitoramento do SIRAD X, os meses de agosto e setembro de 2024 indicaram um crescimento alarmante do desmatamento da TI Cachoeira Seca, que passou de 795 hectares registrados em 2023 para 1.149 ha em 2024, resultando num aumento de 28%.

Além do desmatamento, foram identificadas áreas de extração madeireira ilegal na TI. Os focos de exploração estão localizados ao longo de uma estrada ilegal na região noroeste, que se conecta com a BR-230, a rodovia Transamazônica, e essa conexão facilita o acesso às cidades de Rurópolis e Placas.

Notícias e reportagens relacionadas

Roda de conversa organizada pela Coiab fez balanço das ações de desintrusão e apontou caminhos para fortalecer a proteção dos territórios indígenas

Nesta terça-feira (08/04), na tenda da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), no Acampamento Terra Livre (ATL) 2025, lideranças indígenas se reuniram para discutir diagnósticos, denunciar problemas e propor estratégias conjuntas para a proteção de seus territórios. A presença do Cacique Raoni Metuktire, liderança histórica do povo Kayapó, marcou a roda de conversa.

Acompanhe a cobertura do ISA no ATL 2025

O encontro reuniu representantes da Aliança em Defesa dos Territórios — formada em dezembro de 2021 por lideranças Yanomami, Munduruku e Kayapó — e do povo Parakanã, além de especialistas de organizações parceiras, para discutir os desafios da desintrusão de garimpeiros e as medidas urgentes para a recuperação e proteção das Terras Indígenas afetadas pelo garimpo.

Ao longo da conversa, foram compartilhados diagnósticos, experiências e estratégias para enfrentar os impactos das invasões garimpeiras, avaliar as ações adotadas até o momento e fortalecer a luta contínua pela proteção dos territórios indígenas.

Julio Ye’kwana, presidente da Associação Wanasseduume Ye’kwana (SEDUUME), abriu a mesa destacando a persistente ameaça do garimpo em suas terras. Segundo ele, apesar dos avanços após o decreto de emergência na Terra Indígena Yanomami em janeiro de 2023, parte do garimpo continua ativo. "Não estamos no pós-desintrusão, estamos durante e com muita expectativa para que as operações dêem certo", afirmou Julio Ye’kwana.

Ele reconheceu avanços nas áreas de saúde e proteção territorial, mas ressaltou que os desafios ainda são grandes. Como exemplo, citou a persistência da malária, doença que continua fazendo vítimas no território.

“Hoje está melhor, mas a malária ficou — e tem o mercúrio no rio, que a gente não vê”, alertou. Descreveu ainda melhorias no dia a dia das comunidades após a decretação da emergência Yanomami: “Durante o garimpo, os jovens foram aliciados. Depois da emergência, eles começaram a voltar para a comunidade, a estudar e a trabalhar novamente.”

Julio sublinhou a importância de trabalhar em rede, exaltando a forma como a aliança criou estratégias para falar com governo e com ministérios, por meio de intercâmbios e diálogos que articularam soluções dessa luta comum.

Já o Cacique Raoni, uma das figuras mais emblemáticas da luta indígena no Brasil, falou com emoção sobre o compromisso do povo Kayapó com a preservação da natureza. “Os brancos só pensam em fazer coisas ruins que prejudicam nós, a natureza, a nossa vida", disse. Ele defendeu a união dos povos indígenas para combater as invasões e a destruição das florestas e fez um apelo para que as gerações mais novas continuem a luta.

Dário Kopenawa, vice-presidente da Hutukara Associação Yanomami (HAY), reforçou a fala da liderança Ye’kwana, afirmando que a desintrusão da Terra Indígena Yanomami ainda não está concluída e que algumas ameaças persistem. Dário alertou sobre o envolvimento de facções criminosas com a exploração garimpeira e chamou a atenção para a dinâmica transacional desses grupos, o que dificulta a fiscalização.

Ademir Kaba, liderança do povo Munduruku, destacou que as pressões ao seu território persistem, embora a TI tenha sido alvo recente de uma operação de desintrusão, e que o enfrentamento ao garimpo ilegal exige continuidade e reforço nas ações. “Não podemos nos dar ao luxo de estar felizes. O garimpo causa um impacto irreversível”, afirmou, reforçando a importância de medidas consistentes para proteger os territórios indígenas e garantir a responsabilização dos invasores.

Análise dos dados

Estevão Benfica Senra, geógrafo do Instituto Socioambiental (ISA) que atua em defesa do povo Yanomami há mais de 10 anos, ressaltou que os dados de sensoriamento remoto indicam uma redução significativa na escala da atividade na Amazônia como um todo — resultado da atuação conjunta de lideranças indígenas, organizações da sociedade civil e órgãos de fiscalização.

Segundo o geógrafo, de acordo com a plataforma Amazon Mining Watch houve uma redução de 35% no incremento anual da área afetada pelo garimpo na Amazônia em relação ao ano de 2023, e que esta redução foi impulsionada pela desaceleração observada no território brasileiro .

“É uma luta árdua, mas está valendo a pena”, afirmou. Senra também enfatizou a importância de avançar na regulamentação e fiscalização da cadeia do ouro no Brasil, especialmente nos pontos de origem e comercialização, para impedir que o ouro ilegal continue entrando no mercado formal.

Ao final da atividade, Jorge Dantas, coordenador da frente de Povos Indígenas do Greenpeace Brasil, apresentou o relatório “Ouro Tóxico”, lançado durante o ATL e que reúne dados recentes sobre a devastação provocada pelo garimpo ilegal nas Terras Indígenas Yanomami, Kayapó, Munduruku e Sararé, entre 2023 e 2024.

O documento denuncia a falta de transparência no comércio internacional de ouro — diretamente ligado à destruição ambiental — e propõe medidas urgentes, como a proibição do uso de mercúrio na extração do minério e a destinação do ouro apreendido para financiar a recuperação das áreas degradadas.

O evento foi encerrado com um chamado à união entre lideranças indígenas, movimentos sociais e órgãos públicos, reforçando a necessidade de ações coordenadas e contínuas no combate ao garimpo ilegal e na defesa dos direitos dos povos indigenas e do meio ambiente.

Notícias e reportagens relacionadas

Enquanto o governo federal adia demarcações, comunidades indígenas resistem em territórios marcados por conflitos agrários, ameaças de morte e omissão do Estado

* Com colaboração de Luiza Barros, Mariana Soares e Tatiane Klein

* Edição de Tatiane Klein

No extremo sul da Bahia, o povo Pataxó resiste nas Terras Indígenas Barra Velha, Barra Velha do Monte Pascoal, Comexatiba e Águas Belas. Em meio à violência de fazendeiros, grileiros e forças policiais, lideranças pedem socorro — e justiça.

“Essa terra é nossa desde antes de 1500. Não estamos invadindo nada de ninguém. Cada canto desse território é sagrado. É onde nossos encantados vivem”, afirmou o cacique Suruí Pataxó ao Instituto Socioambiental (ISA), logo após seu povo ter sido alvo da Operação Pacificar, quando 150 policiais civis e militares da Bahia adentraram a TI Barra Velha do Monte Pascoal para cumprir 12 mandados de prisão e sete de busca e apreensão, no dia 20 de março.

Durante a operação, 11 indígenas foram presos. Porém, nesta terça (08/04), sete deles tiveram a liberdade concedida, após pedido da Defensoria Pública do Estado. Os quatro restantes ainda não tiveram o pedido de habeas corpus deferido.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a ação buscava desarticular grupos armados de “supostos indígenas” que, “a pretexto de estarem atuando em ‘retomadas’ de territórios de seus ancestrais, agem com violência e grave ameaça contra trabalhadores e proprietários rurais”.

Afirmação que Suruí contesta. “É muita perseguição. Tem vários dos nossos com mandados de prisão. Eles alegam que a gente é invasor, falsos índios, criminosos. Que tomamos a terra para roubar coisas dos ruralistas”, explica. “Mas a história é outra: nós não estamos invadindo nada de ninguém, como eles chamam. Apenas estamos ocupando o que é nosso, que é uma terra de ancestralidade da comunidade pataxó”, afirma o cacique.

A operação policial ocorreu dias após uma comitiva de lideranças do povo Pataxó viajar até Brasília para exigir do governo federal a assinatura da portaria declaratória da TI Barra Velha do Monte Pascoal e denunciar o cenário de violência, grilagem e omissão estatal que tem marcado a região. O que levou o Conselho de Caciques da TI Barra Velha a publicar uma carta, onde afirma que a operação foi “uma movimentação além de suspeita, estranha e com cara de retaliação”.

“Que seja apurado e responsabilizados os agentes públicos e políticos envolvidos nesta operação; inclusive a inobservância e respeito aos nossos direitos. Bem como as violações contra os direitos das crianças e das pessoas mais vulneráveis, vítimas da violência que estamos sofrendo”, diz trecho da carta, que também denuncia a violência policial.

Nesta semana, os Pataxó estão de volta a Brasília para participar do 21º Acampamento Terra Livre (ATL) e denunciar a violência que os aflige. “Vamos dançar Pataxó / Pelo parente que morreu / Agradecemos ao pai Tupã / Pela vista que nos deu”, eles cantaram ao ocupar a tenda principal do acampamento iniciado na segunda-feira (07/04).

Assista ao vídeo:

“A gente costuma vir ao Acampamento trazer algumas demandas, mas dessa vez a gente veio numa forma de luta – de luto, na verdade. Luto por tudo que está acontecendo no nosso território”, conta Apêtxiênã Pataxó, liderança da juventude pataxó, que revela que algumas das 150 pessoas da delegação presente no ATL tiveram de sair escoltadas de suas terras.

“Teve um massacre no ano de 1951, quando nosso povo foi praticamente exterminado, e com toda a luta dos nossos velhos a gente conseguiu reconstruir. E hoje esse massacre está retornando, só que de uma forma bem mais visível”, analisa o jovem, lembrando da repressão policial sofrida durante o “Fogo de 1951”. Apêtxiênã denuncia: “O nosso povo está morrendo lá na base, injustamente estão presos, então a gente vem pedir que as autoridades olhem pelo povo Pataxó”.

Indignação e frustração

O encontro com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, no dia 12 de março, era aguardado com expectativa pela comitiva pataxó que foi a Brasília — mas terminou em frustração e revolta.

“Foram mais de 40 horas de estrada. A gente foi pedir proteção, pedir que o governo faça o que a Constituição manda. E saímos de lá com mais dor”, relata a liderança indígena Uruba Pataxó.

Segundo Uruba, a reunião com o ministro foi marcada por falta de escuta, pressa e desrespeito. A liderança conta que o ministro chegou atrasado, permaneceu pouco tempo e demonstrou mais preocupação com um outro compromisso, que teria após o encontro, do que com os assassinatos e conflitos relatados pelos Pataxó.

“Ele falou que só podia ficar 30 minutos porque tinha um compromisso, uma cerimônia que não podia perder. Nem deu boa noite. Foi direto dizendo que não dava para assinar a demarcação, que podia cair na Justiça”, disse Uruba.

Nesta terça-feira (08/04), a 6ª Câmara do Ministério Público Federal (MPF) divulgou uma nota técnica recomendando que o ministério comandado por Lewandowski assine imediatamente as portarias declaratórias de três Terras Indígenas no Sul da Bahia, incluindo Barra Velha do Monte Pascoal e duas outras do povo Tupinambá.

A violência contra os Pataxó também foi pauta de uma reunião do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), que, além de recomendar a declaração da área pelo MJSP, indicou o deslocamento da Força Nacional à região.

De acordo com o relato dos Pataxó, na reunião de março o ministro justificou a inércia do governo em avançar no processo de demarcação afirmando que os invasores das Terras Indígenas são pessoas muito influentes e com grande poder econômico, capazes de contratar os melhores advogados para reverter qualquer ato administrativo.

“Ele disse assim, com todas as letras: ‘Hoje, quem manda no Brasil é o dinheiro’”, lembra Uruba.

A liderança reagiu imediatamente:

“Falei pra ele que nossa terra tá banhada de sangue, que nosso povo tá morrendo, e que quem tem que mandar no Brasil é a Constituição, não o dinheiro. E se o governo não demarcar, a gente vai continuar fazendo as retomadas”.

Manobras jurídicas

A TI Barra Velha foi demarcada administrativamente em 1981 e homologada em 1991 com uma área de apenas 8.627 hectares — onde se concentram hoje oito aldeias, entre elas, a Aldeia Barra Velha, chamada pelos Pataxó de Aldeia Mãe. Desde então, os Pataxó afirmam que a área não corresponde à totalidade de seu território tradicional.

Segundo o antropólogo José Augusto Sampaio, essa primeira demarcação não respeitou os critérios legais nem levou em conta a história e a territorialidade dos Pataxó. Na época, o Brasil ainda vivia sob a ditadura militar, e o processo foi conduzido por dois órgãos ligados ao regime: a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), criada em 1967, e o extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), antecessor do Ibama.

“Foi uma delimitação arbitrada pela Funai e o IBDF, sem nenhum estudo. Por isso, não atende aos requisitos constitucionais do que são as Terras Indígenas. A área foi definida por conveniência administrativa, não por critério técnico ou histórico. Foi uma decisão imposta, não dialogada”, explicou Sampaio, que é professor na Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e presidente do conselho diretor da Associação Nacional de Ação Indigenista (Anaí).

Firmado em 1980, esse acordo entre os órgãos federais envolvia a sobreposição de Barra Velha pelo Parque Nacional do Monte Pascoal — criado em 1961, quando a permanência dos Pataxó foi restringida a uma área de apenas 210 hectares. “Era a ditadura. Tudo foi feito sem respeitar o direito dos povos indígenas, como se estivessem lidando com posseiros comuns”, explica Sampaio.

Segundo um artigo da antropóloga Sheila Brasileiro publicado pelo ISA em 2004, a tentativa de regularização da TI Barra Velha, homologada em 1991, foi marcada por irregularidades, contrariando a legislação indigenista de então e fazendo com que metade do território de ocupação tradicional dos Pataxó – já identificado por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) –, fosse cedida ao Parna. Aos Pataxó, restaram uma terra de brejos arenosos do entorno do Monte Pascoal e um longo histórico de contendas com os órgãos ambientais.

Relembre: Os Pataxó e o Monte Pascoal

“Foram muitas formas de violências que os indígenas sofreram por parte dos servidores do IBDF, especialmente as mulheres. Essas violações marcaram gerações”, explica Milene Maia Oberlaender, coordenadora do Programa de Política e Direito Socioambiental do ISA.

Ela, que atuou por oito anos como gestora do Parna Monte Pascoal, conta que as famílias eram impedidas de colherem suas próprias plantações, o que gerou fome em grande parte da população pataxó. “Eles eram obrigados a coletar alimentos durante a noite, para que não fossem ‘pegos’ pelos fiscais, se sentiam ladrões em sua própria casa. Essas agressões psicológicas marcam até hoje os Pataxó”, contextualiza.

Foi apenas após a promulgação da Constituição de 1988, que reconheceu de forma explícita os direitos originários dos povos indígenas sobre seus territórios tradicionais, é que os Pataxó puderam iniciar, com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da universidade, o processo de regularização de sua verdadeira terra.

No início dos anos 2000, com a retomada pelos Pataxó do Parna Monte Pascoal e por ações do MPF, a Funai finalmente deu início aos estudos técnicos necessários para reparar os feitos do passado e corrigir os limites da TI Barra Velha.

O trabalho foi concluído em 2008, resultando na identificação da TI Barra Velha do Monte Pascoal, uma área de 52.748 hectares, distribuída pelos municípios de Itabela, Itamaraju, Prado e Porto Seguro. O relatório técnico confirmou que a área corresponde ao território de ocupação tradicional dos Pataxó, abrangendo e ampliando significativamente os limites da porção de terra demarcada em 1991.

Aprovado e publicado pela presidência da Funai, o relatório de identificação e delimitação foi enviado ao Ministério da Justiça para emissão da portaria declaratória — mas travou ali. Em parte, por conta de ações judiciais movidas por fazendeiros e, posteriormente, pela mudança de postura política nos governos Temer e Bolsonaro com relação às demarcações de TIs.

Com o novo governo, os Pataxó voltaram a pressionar. O processo chegou à mesa do Ministério da Justiça em novembro de 2023, após passar pelo crivo do Ministério dos Povos Indígenas (MPI). Desde então, aguarda assinatura.

Em 2024, uma decisão da Justiça Federal determinou que a Funai e o Governo Federal concluam os trâmites da revisão de limites e a demarcação da TI Barra Velha do Monte Pascoal em até dois anos, sob pena de multa de R$10 milhões. Ainda assim, nenhuma medida concreta foi tomada até o momento.

“Essa terra está na mesa do ministro há mais de um ano. E ele não assina. Nem devolve. Nem explica. Só enrola”, conclui Sampaio.

Enquanto o processo segue travado, as comunidades relatam situações de conflito, medo e resistência. “Nós já fizemos a nossa parte. A terra é nossa e já está ocupada por nós. Falta o Estado fazer o que a Constituição manda”, afirma o Cacique Suruí.

Autodemarcação e a resposta a tiros

O processo de autodemarcação começou em 1999. Desde então, os Pataxó vêm sendo reprimidos a cada novo avanço – até 2022, 11 aldeias foram reocupadas, segundo o Mapa da Autodemarcação Pataxó da TI Barra Velha do Monte Pascoal, que registra os avanços na autodemarcação até 2022 e foi produzido pelo Observatório Pataxó do Território. Hoje são cerca de 20 áreas reocupadas. Saiba mais.

“Tiraram os parentes à força da bala. E a gente voltou. Porque essa terra é nossa. Já que o governo não demarca, a gente faz a autodemarcação. E por isso somos perseguidos, presos, mortos”, afirma o Cacique Suruí.

A escalada da violência nas aldeias pataxó tem crescido ano após ano. Em março de 2025, o indígena Vitor Braz, de 53 anos, foi assassinado a tiros por pistoleiros em um ataque noturno à Aldeia Terra à Vista, na TI Barra Velha do Monte Pascoal. Em janeiro de 2023, dois jovens — Samuel Cristiano do Amor Divino, de 25 anos, e Nauí Brito de Jesus, de 16 — foram executados por homens armados. Ambos viviam em uma aldeia na Fazenda Condessa, propriedade rural localizada dentro dos limites da mesma TI, reocupada em 2023.

Na TI Comexatiba, território vizinho, no município de Prado, João Celestino Lima Filho, de 50 anos, morreu após ser baleado durante a reocupação da Fazenda Japara Grande, sobreposta à TI, realizada no último dia 4 de abril. A confirmação da morte do índigena foi dada pela Polícia Civil de Teixeira de Freitas, no domingo (06/04). Até agora ninguém foi preso. Em 2024, o adolescente Gustavo Silva da Conceição, de 14 anos, foi morto com um tiro na nuca durante um ataque no mesmo território.

A TI Comexatiba, também conhecida como Cahy-Pequi, é um território tradicionalmente ocupado pelos Pataxó que enfrenta a mesma lógica de exclusão e racismo: desmatamento, loteamento ilegal e omissão do Estado em finalizar a demarcação. Saiba mais.

São constantes as denúncias de cerco armado imposto por pistoleiros, que incluem queima de casas e intimidações contra mulheres. A terra também é sobreposta por uma Unidade de Conservação, o Parque Nacional do Descobrimento.

Esses assassinatos fazem parte de um número ainda maior. Um documento destinado a Lewandowski pela subprocuradora-geral da República Eliana Peres Torelly de Carvalho, obtido por Sumaúma, aponta que, nos últimos 11 anos, 74 pessoas pataxó foram assassinadas no extremo-sul baiano, a maioria na luta pela terra. “Nós pedimos socorro às autoridades! Que demarquem o nosso território. Só assim esses conflitos cessarão”, frisa Suruí.

Diante da omissão histórica do Estado brasileiro e da escalada de violências sofridas nos territórios, as lideranças Pataxó recorreram à esfera internacional. Em março de 2025, o Conselho de Caciques da Terra Indígena Barra Velha do Monte Pascoal entregou à Organização das Nações Unidas (ONU) um dossiê completo denunciando assassinatos, perseguições, invasões, conivência de autoridades locais e a paralisação da demarcação da terra.

Segundo o documento, a repressão às autodemarcações pataxó não é obra do acaso, mas resultado de ações orquestradas por grupos com forte interesse econômico na manutenção da posse ilegal das terras, para a produção, entre outros, de cacau e café.

Entre os principais atores contrários à demarcação das terras pataxó estão fazendeiros, grileiros e milicianos que atuam em conluio para impedir o avanço das autodemarcações. De acordo com o dossiê, lideranças indígenas são constantemente ameaçadas por representantes do agronegócio local e por pistoleiros contratados para intimidar e atacar as comunidades.

O documento aponta que setores do Estado — incluindo servidores públicos, representantes do sistema judiciário e órgãos de proteção aos povos indígenas — têm se omitido ou mesmo atuado ativamente contra os indígenas, favorecendo interesses privados sob o disfarce de legalidade.

Além disso, ao lado dos grileiros, milícias armadas ligadas ao narcotráfico consolidaram uma estrutura de poder paralela nas áreas mais vulneráveis do território. Esses grupos impõem o medo por meio de agressões, torturas e assassinatos, e tentam controlar o cotidiano das aldeias, inclusive interferindo na vida cultural e espiritual dos Pataxó. “Jovens são cooptados, lideranças ameaçadas, e diversas famílias vivem em estado constante de alerta”, denuncia Uruba.

O documento exige a responsabilização do governo federal e pede apoio internacional para garantir a proteção das lideranças e a conclusão do processo demarcatório. “A gente cansou de pedir ajuda para o governo. A ONU foi o último caminho que encontramos para dizer: estão matando nosso povo. E a terra, que é nossa por direito, continua na mão dos fazendeiros”, desabafou Uruba Pataxó.

Carregando

Carregando